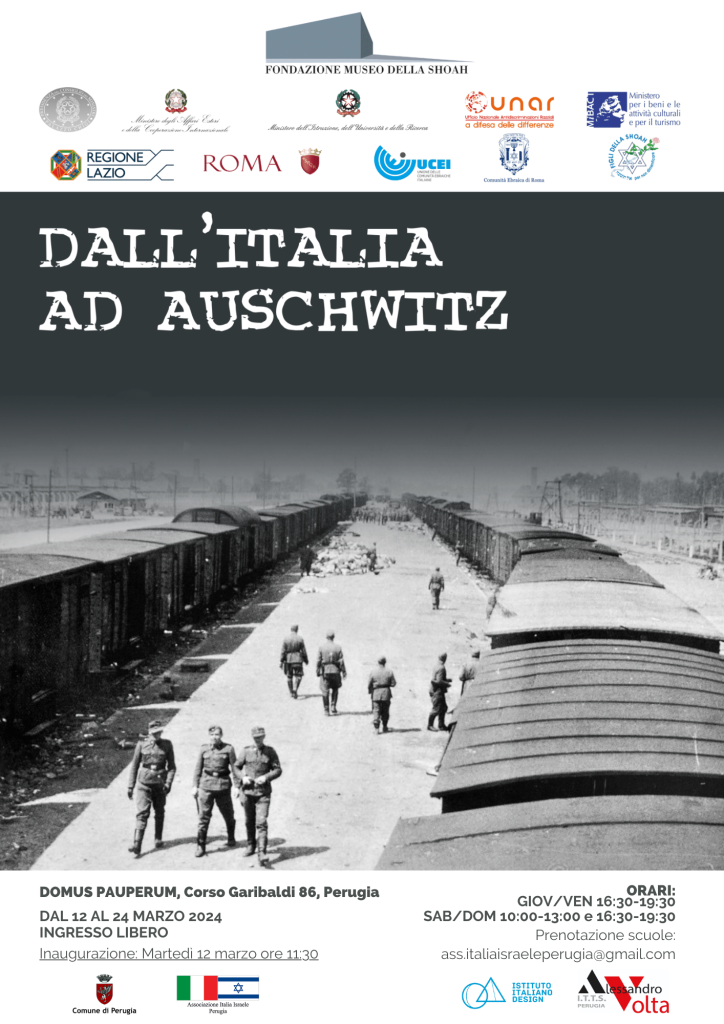

Inaugurata a Perugia – presso la Domus Pauperum – la mostra itinerante “DALL’ITALIA AD AUSCHWITZ”, a cura di Sara Berger e Marcello Pezzetti, realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah con il finanziamento dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) ed allestita per la prima volta a Roma presso il Museo Fondazione della Shoah, in occasione del Giorno della Memoria 2021. L’esposizione si è avvalsa, tra gli altri, anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministeri per gli Affari Esteri e della Cultura, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

L’edizione perugina si avvale del patrocinio del Comune di Perugia, che ha messo a disposizione la sede, in accordo con il Collegio della Mercanzia; dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, che si è incaricata della cura e del coordinamento del progetto; dell’Istituto Italiano di Design, i cui allievi collaborano all’allestimento e ai turni di guardiania; dell’Istituto “Alessandro Volta” di Perugia che ha partecipato all’inaugurazione con docenti ed allievi che, nel corso della presentazione, hanno narrato la loro recente esperienza di un Viaggio della Memoria ai campi di concentramento della Shoah, tra cui proprio Auschwitz. Hanno introdotto la mostra Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del comune di Perugia e Giuseppe Severini, presidente del Collegio della Mercanzia, proprietaria dello storico edificio dove ha sede la mostra.

Varasano ha sottolineato il valore della mostra: “Una mostra fortemente voluta dall’amministrazione comunale, nel solco di un impegno continuo per la memoria della Shoah; una mostra particolarmente significativa soprattutto in questo momento storico. Spesso pensiamo di conoscere la storia e l’orrore dei campi di sterminio, ma si tratta di una conoscenza superficiale: la mostra Dall’Italia ad Auschwitz ci aiuta invece a comprendere le dinamiche dell’orrore, dalla deportazione alla selezione iniziale, dalle selezioni interne alla sperimentazione medica, fino alla evacuazione dal complesso concentrazionario, incrociando la tragica complessità del fenomeno generale con la microstoria, con la storia di singoli e di famiglie deportate. Non solo: il valore dell’esposizione emerge anche dalle novità storiografiche che essa contiene, a partire dalla rilevante consistenza della deportazione dei ‘politici’ non ebrei ad Auschwitz”.

Severini ha dal canto suo sottolineato l’importanza di non dimenticare gli orrori della Shoah, specialmente oggi di fronte all’inquietante riemergere dell’antisemitismo.

Cesare Moscati, guida museale della Fondazione Museo della Shoah di Roma ha aperto la manifestazione con una visita guidata per gli allievi del Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” e del Liceo Classico del Centro Internazionale Montessori di Perugia, raccontando la storia di tutte le persone arrestate tra il 1943 e il 1944 nel territorio italiano e deportate nel complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau. Si trattò soprattutto di persone di origini ebraiche e spesso di famiglie al completo, tra cui ebrei stranieri rifugiatisi in Italia e altri delle isole del Dodecaneso. Ma anche di un alto numero di arrestati per motivi “politici”, soprattutto donne e di un piccolo numero di rom, tutti residenti nel Litorale Adriatico (AdriatischesKüstenland).

Dopo un’introduzione sulla storia di Auschwitz-Birkenau dal 1940 al 1943, prima dell’arrivo dei primi prigionieri giunti dall’Italia, in cui si illustra la struttura della macchina della morte, si snoda un percorso attraverso foto e storie dei deportati – dall’ottobre del 1943 al novembre 1944, da Roma, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Bolzano, Trieste, Mantova, Fossoli, Rodi – in cui si evidenzia la specificità della sorte degli ebrei deportati, che rappresentarono la parte più consistente delle vittime, ma anche dei “politici”, dalla “selezione all’arrivo” all’omicidio sistematico di massa: dallo smistamento e al saccheggio dei beni delle vittime, alle procedure di immatricolazione (in particolare il tatuaggio, metodo utilizzato solo ad Auschwitz), per arrivare al loro inserimento nel sistema del lavoro schiavo, soprattutto nei vari “sottocampi” dipendenti da Auschwitz III (Monowitz). Ci si sofferma sulle terribili condizioni igienico-sanitarie e sulla vita nel campo, focalizzando lo sguardo sulla sperimentazione medica e sulle “selezioni interne”, procedura omicida a cui furono sottoposti prevalentemente gli ebrei.

Segue, infine, la parte dedicata all’evacuazione del complesso concentrazionario, al trasferimento dei prigionieri ancora in grado di camminare e di lavorare verso i Lager nel Reich e all’abbandono dei cosiddetti “inabili”, in prevalenza ammalati, nelle strutture concentrazionarie locali, dove il 27 gennaio del 1945 giunsero le truppe sovietiche.

Nel quadro della mostra Maria Luciana Buseghin (nella foto in alto), presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, ha tenuto due conferenze (16 e 23 marzo): Ebrei a Perugia dal 1938 al 1945 e Il contributo ebraico al tessile e alla gastronomia in Umbria. Nella prima ha raccontato la storia – unica in quanto non ci fu nessuna deportazione – degli Ebrei di Perugia dalle “Leggi razziali” del 1938, alla liberazione della città nel 1944, e soprattutto ha documentato, per la prima volta, la presenza della Brigata Ebraica in Umbria tra 1944 e 1945; nella seconda ha illustrato due settori in cui i cosiddetti “Judei de urbe”, provenienti da Roma tra XIII e XIV secolo, abbiano influenzato la cultura gastronomica locale e come siano stati imprenditori nel settore tessile, producendo, con prestanomi cristiani, e commercializzando dal XIV al XVI secolo in tutta Europa, le famose “tovaglie perugine”, tessuti in lino bianco e cotone blu chiaramente ispirati ai talled.

Evento molto interessante con tanti spunti in cui bene si sono inserite le conferenze. Grazie alla prof.sa Buseghin per la dedizione e a chi si è impegnato per la riuscita. MC